庭の種類について【古民家講座】

こんにちは岡です。本日も引き続き古民家講座をお届けします!

庭というのは古民家にはかかせない要素ですよね。

最近は家庭菜園などを楽しむ人が増えていますが、今回は

純粋に「庭」とはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

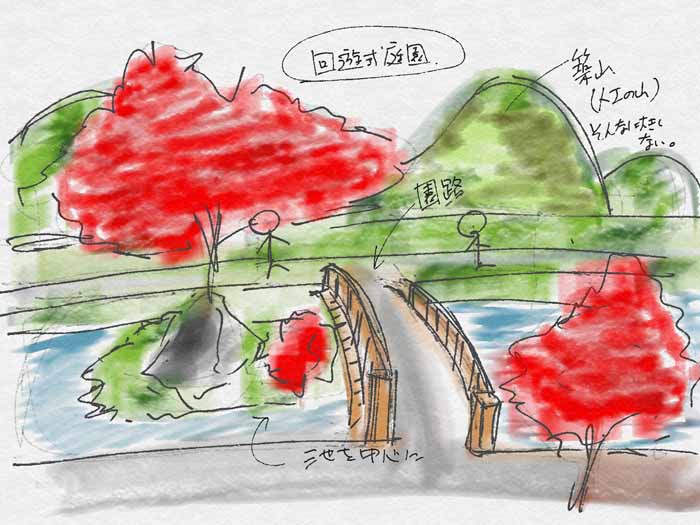

まずは「回遊式庭園」平安時代からある、最も格式のあるもの。

自然をいかに上手く表現できるかがポイントです。

築山(つきやま)とは人口的に造られた山のこと。

ちなみに築山を築かない庭を平庭(ひらにわ)と呼んで区別していました。

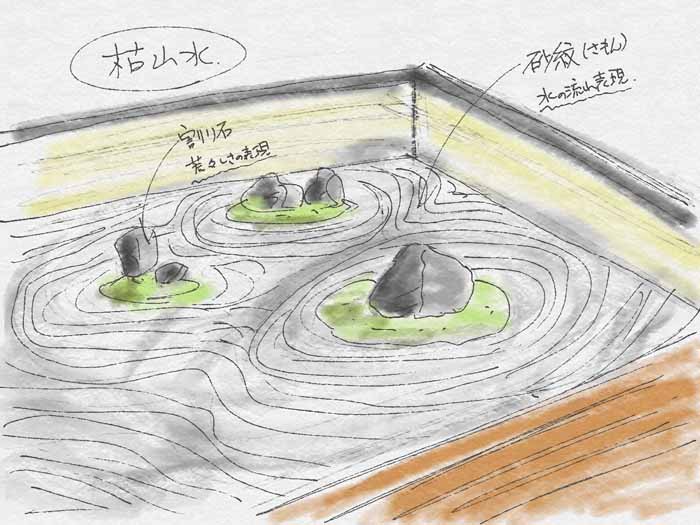

次に「枯山水」室町時代からある、庭園にくらべ簡易なもの。

文字通り水を使わないのがルール。石や砂などによって山水の風景を表現しているのが特徴。

最後に、庭というカテゴリーの中で、ちょっと変わり種なのが「借景」(しゃっけい)

敷地の外の風景を取り込んで、自分の庭のように楽しむ考え方。

昔は高い建物などがなかったので、どこのお家でも、ある程度借景を楽しめたんだと思います。

あと借景と言葉は似ているが意味がちがう「縮景」(しゅくけい)というのがあります。

これは日本各地の自然の名所を庭で再現したものです。

日本庭園は元々どこか名所をテーマにしているものが多いので、

それ自体が縮景みたいなものですね。

庭については他にもまだありますが、つづきはまた次回に。

(岡)