庭の種類について②【古民家講座】

大きな庭は憧れですが、都会では敷地の関係でなかなか難しいですよね。

そんな中、今回は京都の町家など、細長い敷地の建物で活用されている庭の代表的なものをいくつかご紹介します。

坪庭(つぼにわ)

間口が狭く奥行きの長い京町家で採光と通風を確保するために設けられたのが起源ですが、

そこから鑑賞や癒しを目的とした独特の坪庭文化が形成されていきました。

建物に囲まれた空間にあるものが「坪庭」

規模が大きく外部に面して配置されたものを「庭園」もしくは単に「庭」と呼んで区別されます。

ちなみに「坪庭」は「中庭」ともいい、両者は基本的に同じ意味。

余談ですが、町家などの間口が狭くて奥行のながい家が多くできた理由は、むかしは土地の面積ではなく

「間口の広さ」で税金が決められていたからです。当時の人たちは税金対策のために間口を狭くしたんですね。

しかし、これは幕府の狙い通りで、そうすることで道沿いに様々なお店などが数多く並び、

町が反映するという考えがあったからのようです。

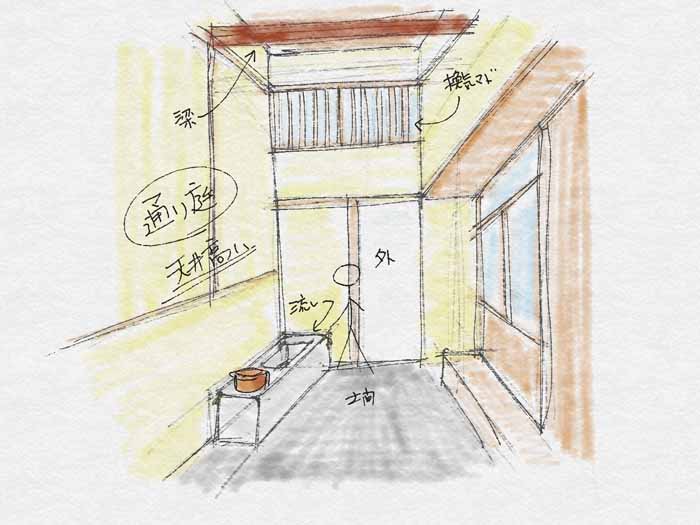

通り庭(とおりにわ)

これは建物の表から裏口まで続く、屋根のある土間のことをいいます。

通り庭に含まれるけれど別の呼び方でもう2つ。

1つ目が、表側の土間の部分で「店庭」

2つ目が、流しなどがある奥側の土間で「走り庭」とそれぞれ呼びます。

「走り庭」の特徴は吹抜けになっていて梁が見える事。

料理などを作る際の煙などを吹抜けを介して上部で換気していたからでしょう。

建物の中なのに「庭」と呼ぶのも不思議に感じられるかもしれませんが、

古民家の土間なども昔は「ニワ」と呼んでいたようです。

ちなみに京都以外では「通り土間」という呼び名のほうが一般的です。

前庭(まえにわ)

家の前に設けられる庭で、お客様を迎えるためのスペース。

石が敷かれてアプローチを明確化し、季節の花などが置かれたりします。

前庭は地域のコミュニティーに使われたりして、半分公共的な意味合いもありました。

露地(ろじ)

元々は町家と町家をつなぐ細長い「路地」が語源ですが、江戸中期に茶室が流行し、

その茶室に通じるアプローチを飾ることで、庭園としての機能をもたせたものを「露地」と呼ぶようになりました。

①飛び石 ②つくばい ③石灯篭 ④腰掛 は露地の代表的な4点セットになります。

では、今回はこれで。(岡