石場建て工法とは【古民家講座】

こんにちは岡です!今回から自分の勉強も兼ねて、古民家に関する基礎知識を

たまに投稿していきたいと思います。

本当に基本的な内容ばかりになりますが、これからも気軽にご覧になっていただければ幸いです。ではどうぞ!

伝統工法と在来工法の大きな違いとして、わかりやすい部分は基礎の形状でしょう。

時代順に並べると以下のような感じに。

①古代建築・・・掘立柱工法(ほったてばしら)

②伝統工法・・・石場建て工法

③在来工法・・・布基礎・ベタ基礎

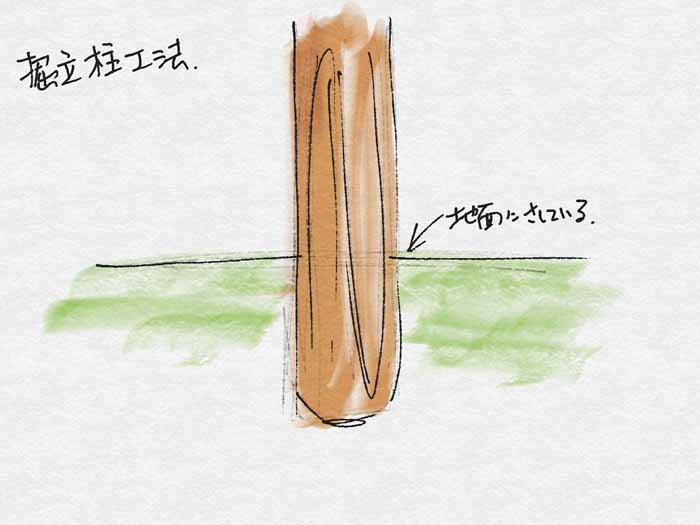

まずは掘立柱工法(ほったてばしらこうほう)

柱をそのまま地面に突き刺します。

この方法ですと柱が地面からの水を吸い上げてしまうので柱がすぐに腐ってしまいます。

その反面、工事は簡単ですので、住宅という観念が始まったころは、これが一般的な方法でした。

このころの家はあくまでも使い捨てで、長持ちさせようとはあまり考えていなかったようです。

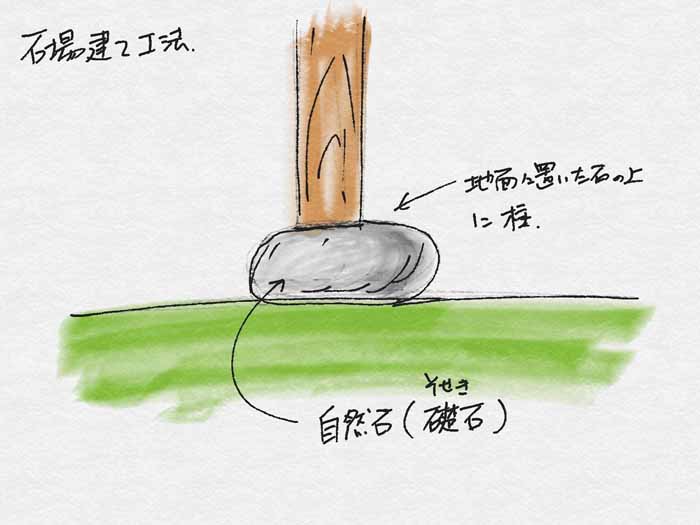

そこで地面の上に自然石をおいて、その上に柱を立てる方法がとられるようになりました。

こうすることで、柱が傷みにくく建物が長持ちするようになりました。

その後、数百年はこの工法が一般的となる。

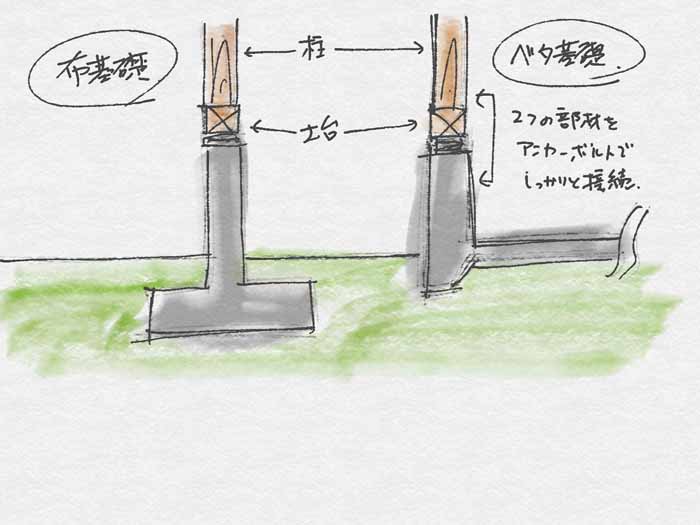

今の基礎はこんな感じ

現在の基礎は、地面と建物を出来るだけ一体のものにしようとする考えかた。

つまり地震などの地面の揺れを建物全体で正面から受け止める・・そして耐える!という考え方です。

それとは違い、石場建て工法は地面と建物をゆるやかに分離して、地面の揺れを

足元から構造全体を使って受け流す・・という考え方です。

どちらか良いという事ではなく、そもそも考えかが違うものなのだという事を知っておくべきでしょう。

(岡)